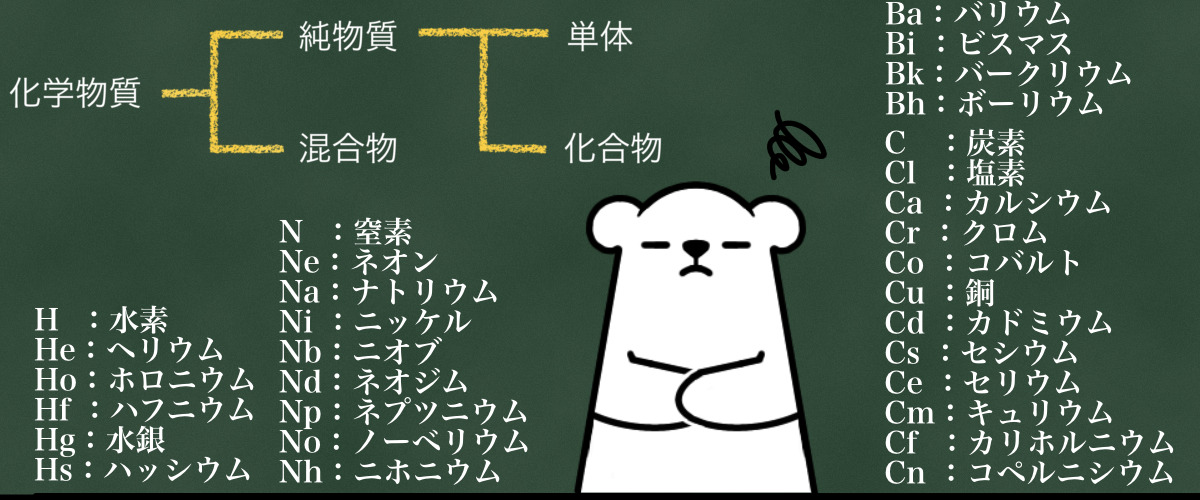

前回の記事では単体と化合物についてまとめました。

今回はその続きで、単体について掘り下げていきます。

単体は「1種類の元素からなる物質」を表すことは説明しました。

しかし、世の中には同じ元素の単体なのに性質が異なる物質が存在しています。

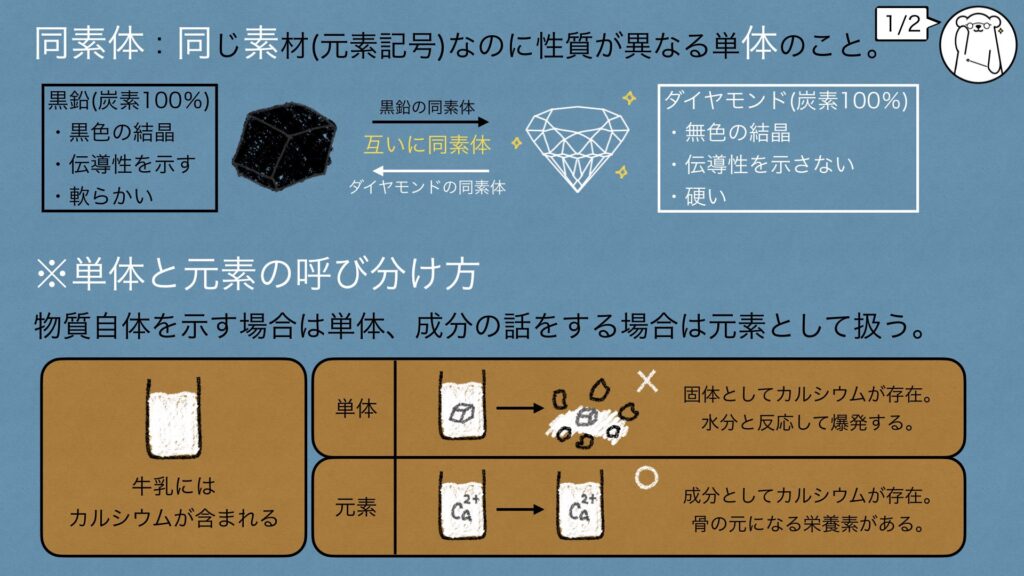

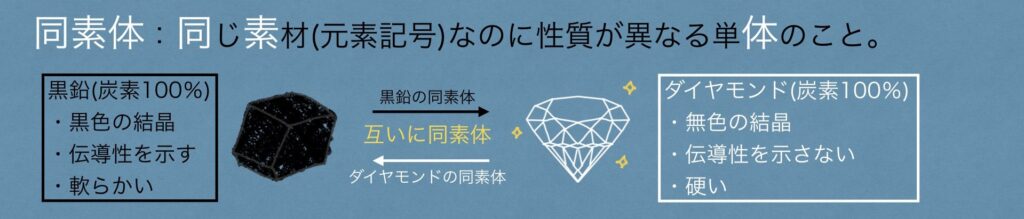

これを同素体と呼んでいて、代表例は黒鉛とダイヤモンドです。

両方とも炭素Cのみから出来ているのに性質が異なる同素体を解説していきます。

同素体

黒鉛とダイヤモンドは化学式で書くと「C」です。

黒鉛は鉛筆やシャーペンの芯に使われています。黒い物質で、非常に安価です。

それに対してダイヤモンドは宝石の一種です。無色の物質で、非常に高価です。

同じ炭素なのに性質が正反対だね。

何が原因でこんなに違うの?

この2つ違いは、炭素の並び方の違いだけです。

炭素の並び方だけで色や形状などが大きく変わってきます。

黒鉛から見ればダイヤモンドは同じ素材なので同素体。

ダイヤモンドから見ても黒鉛は同じ素材なので同素体です。

そのため、黒鉛とダイヤモンドを「互いに同素体」というように表現します。

黒鉛とダイヤモンドは兄弟や姉妹みたいなイメージだね。

その他の同素体としては、

- 酸素の同素体である酸素O2とオゾンO3

- リンの同素体である赤リンと黄リン

- 硫黄の同素体である斜方硫黄、単射硫黄、ゴム状硫黄

などが有名です。

勘違いしやすいのが酸素とオゾンです。化学式が違いますが同じ素材なので同素体です。

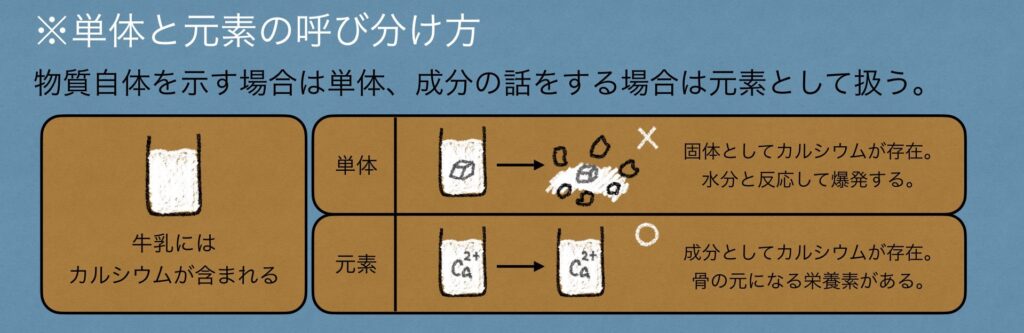

単体と元素を区別するコツ

単体の名前と元素名が多く、どちらの意味で使っているのかを通問題がよく出題されます。

この場合「その物質そのものが存在する場合」は単体で、

「成分として含んでいる場合」は元素として扱われていることになります。

問題のカルシウムについては日本語としては違和感を覚えません。

普通に通じる文章で、骨を作るための成分であるカルシウムは牛乳に多く含まれています。

こういった問題を解くときには、両方のパターンを実際にイメージして判断するとわかりやすいです。

100歩譲ってカルシウムの単体が牛乳の中に入っていた場合、

実はカルシウムの単体は水と激しく反応する性質を持っています。

そのため、牛乳の中の水分と反応して爆発に近い現象が起こることになります。

牛乳パックが爆発するなんて事は普通考えられませんので、やはりカルシウムの性質から考えてみても単体が含まれると言う事はありえないことがわかります。

消去法で元素が正解なのですが、元素の場合も確認してみましょう。

では、どんな元素が入っているかを確認するにはどうすればいいのでしょうか?

簡単に元素を確認する方法が2つあるので紹介していきます。

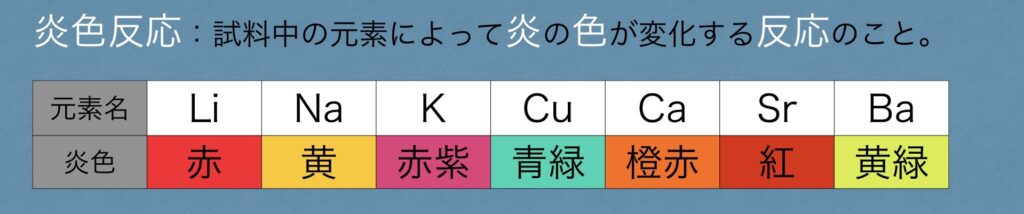

炎色反応

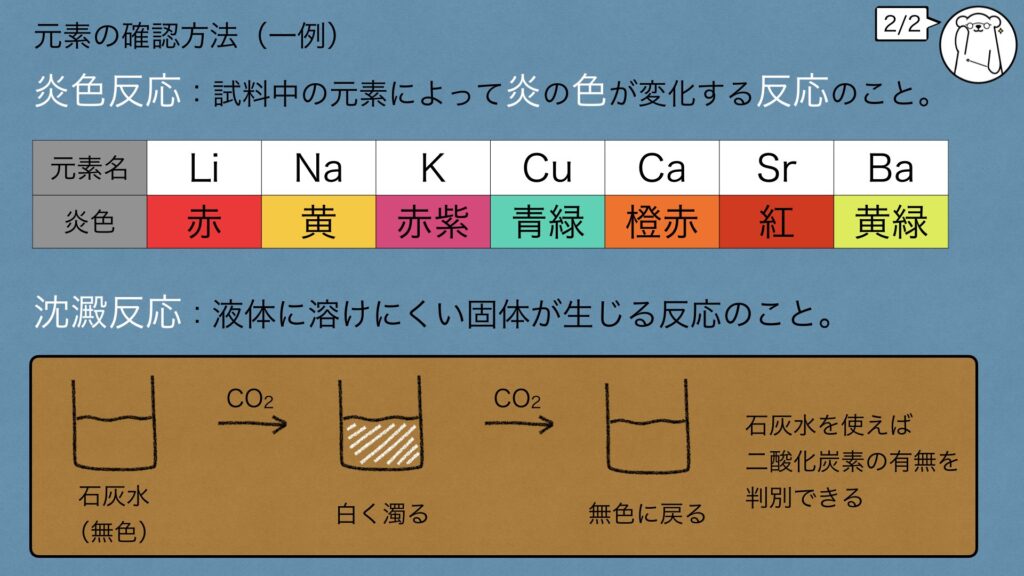

1つ目の元素の確認する方法は炎色反応です。

これは文字通りに炎の色が変わる反応です。

酸素を十分に供給した青い炎に、炎色反応を示す特定の幻想を加えるとその元素に対応した特有の色を示します。

化学の世界では目に見えない反応が大多数を占める中で、人間の目で見て明らかに反応がわかるものは珍しいので問題としてよく出題されますので、色名をしっかりと覚えるようにしましょう。

カリウムの炎色は「赤紫」色表現するように決まっているので、紫色のように、他の色で答えると間違いになってしまうから気をつけよう。

色は上の図に書いてある通りですが、ただ暗記するのは大変です。

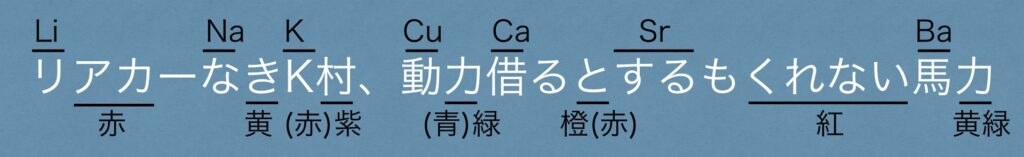

この炎色反応の語呂合わせとして有名なものがあるので紹介しておきます。

K、Cu、Caの色は注意が必要だね。Baは「り(緑)き(黄)」で黄緑で分かるね!

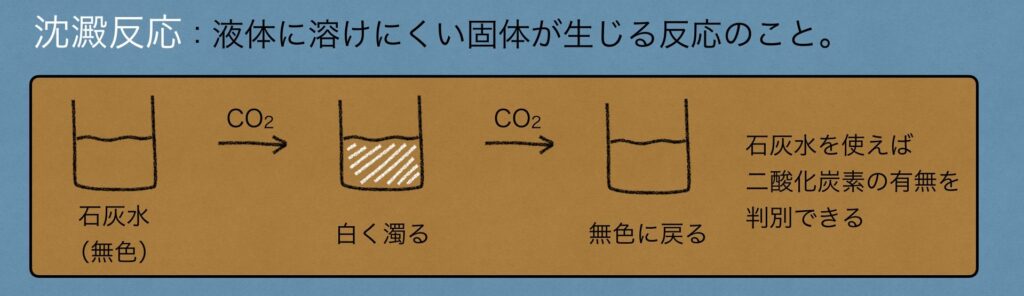

沈澱反応

こちらも炎色反応同様に、液体の中から急に色のついた固体が生じるので、分かりやすい反応として聞かれることがあります。

よく利用されるのは、硝酸銀水溶液を用いた塩素の検出や、石灰水を利用した炭素の検出です。

塩素の検出では無色の液体の中から、白色の塩化銀と呼ばれる成分が析出するので「白色の沈殿が生じた」言ったフレーズが書かれると塩素が含まれていることが確定します。

炭素の検出では、石灰水に息を吹き込むと無色の液体が白く濁り、さらに息を吹き込み続けるとまた無色に戻ることが起こります。

よくある実験としては、何らかの物質を燃焼させて発生した気体に気体を石灰水に通すと白く濁り、さらに吹き込み続けると無色になった。と言うものです。

これは、発生した気体は二酸化炭素であることが確定し、二酸化炭素が発生すると言う事はもともとの物質には炭素が含まれていたことを証明することにつながります。そのため最初の物質は炭素を含んだ物質であることがわかるようになります。

コメント